|

1984年,是一個美好的年代,也是世界流行音樂的輝煌時代,除造就了很多天皇巨星之外,也為我們帶來了無數的經典歌曲。時至今日,很多歌曲打破了時代和年齡的界限,讓每一代的年青人也聽得耳熟能詳,音樂就是一樣很奇妙的東西。

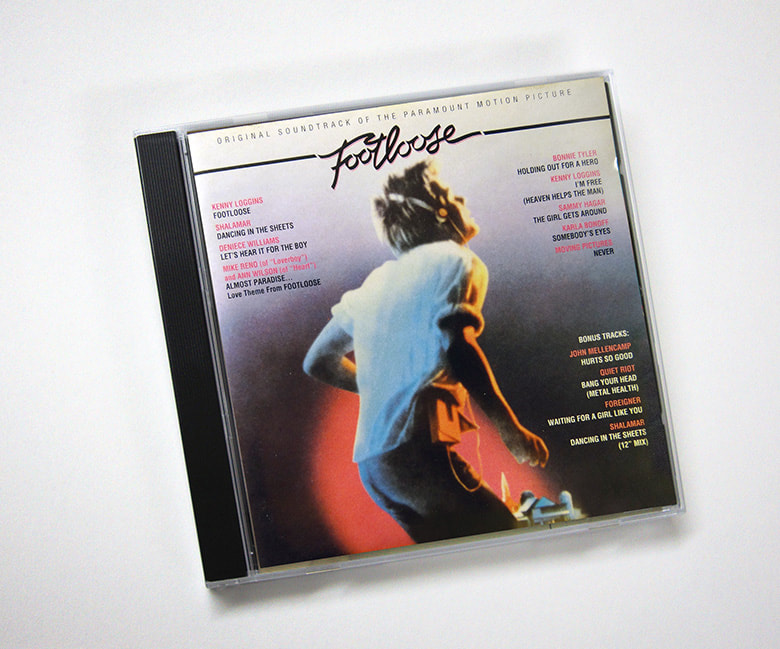

這次我介紹”Footloose”(渾身是勁),是在1984年出版的電影原聲大碟,電影劇情講述一位住在鄉郊的年青人(Kevin Bacon飾演),如何在保守的小社區內,讓一群年青人用舞蹈釋放自己的故事。以此看來,歌曲必然是講出年輕人的心聲,正面勵志有愛情有衝勁有跳脫,(我有點似唱片監製!) 。 不錯,以上種種元素全部有齊,由第一首由Kenny Loggins 主唱和創作的 ”Footloose” 同名主題曲,以強勢的鼓擊,和結他入曲,有強勁的鄉村搖滾樂味道,但更具流行性,取得先聲奪人的效果。內容是提及一位打工的年輕人,日做八個鐘不知為了甚麼,所以去找回知心好友,一起跳舞尋回自己。你說是何等的正面呢! 這就是那時的人們的想法。此曲榮登美國Billboard 流行榜第一位,蜚聲國際,Kenny Loggins單是此曲已令他生活無憂。碟中另一首他的歌曲"I'm Free (Heaven Helps the Man)"亦曾上至美國Billboard 流行榜第二十二位。 接力第二首,由Deniece Williams主唱的”Let’s hear it for the boy”,此曲以非常輕快電子節拍,帶出一段由女生唱給她心愛男生,鼓勵他無論他穿甚麼,不懂甜言蜜語、不富有,甚至唱歌走音,這都是不重要,當他抱著她入懷,她便很想跟他說話,拖著他的手,因為他就是她所愛的男孩。這種女生怎不叫人心愛? 此曲亦是很正面的一首歌,Deniece Williams以甜美聲線揉合了soul的唱法,演唱這首歌,效果非常好,榮登美國Billboard 流行榜第一位,蜚聲國際,此曲往後三十年,無數人翻唱過,始終還是她最好。 第三首由Mike Reno和Ann Wilson合唱一曲”Almost Paradise” ,就來一次感性,一首柔情的歌曲,電子合成器帶入歌曲,有種輕逸感,很配合歌名,此曲榮登美國Billboard 流行榜第七位。演唱者Mike Reno到今日仍以此曲表演登台,Ann Wilson和妹妹組成的”Heart” 樂隊,仍活躍於舞台。 第四首由Bonnie Tyler主唱的”Holding out for the hero” ,突然又將節奏加快,而且更快,Bonnie Tyler以沙啞低沉卻雄亮的女聲見稱,高音呼唱有喉沙聲,相當富有力量,唱這首澎湃激動的歌曲非她莫屬。歌者希望要一位更強更快的,比生命更大的人。歌詞就像在呼叫出內心的力量,女中豪情實在勁。此曲榮登美國Billboard 流行榜第三十四位,成績卓越。 第五首由Shalamar主唱的”Dancing in the sheet”,回到輕節奏音樂,鼓勵對方一起來跳舞的歌曲,Shalamar在之前是寂寂無名的樂隊,此曲令他們榮登美國Billboard 流行榜第十七位,風行一時。 說了這六首歌,全部成績美滿,以當時甚至現在來說也認真厲害,所以此原聲大碟全球總銷量達一千萬張,是少有的原聲大碟銷售量。 美國填詞人及小說作家Dean Pitchford包辦全碟的歌詞,盡顯才華。Kevin Bacon今日已是荷李活的大明星,此電影往後改編成為舞台劇,世界各地演出過無數場,用回了全部歌曲作為舞台劇歌曲,並在十五週年(1999年)推出重新混音紀念版,加入了四首歌曲,但沒有出現在電影中,還是原汁原味的大碟最好。電影亦在2011年重拍,但我還是覺得,原汁原味好點。

0 評論

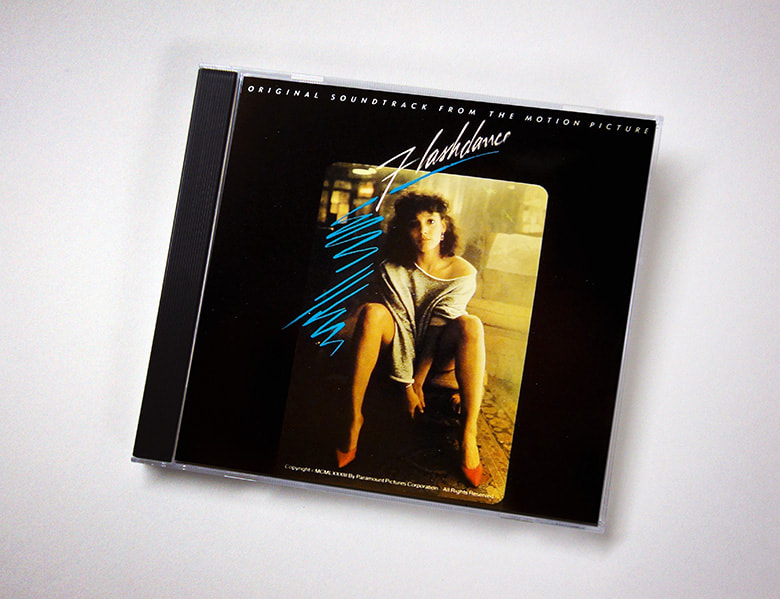

1983年的一齣”Flashdance” (勁舞),講述一位日間在煉鋼廠工作,晚上在酒吧表演的十八歲少女Alex (Jennifer Beals飾演) ,踏上舞蹈團覓尋理想的過程,劇情簡潔,但真摯動人,也有充滿節奏動感的跳舞場面,特別在於是(女主角/替身)的單人跳舞場面,有別於其他舞蹈片中群體或雙人舞蹈的拍法。

而且最令人感動是其原聲大碟,歌曲流暢易聽,充滿青春幹勁的節奏和歌詞,亦瘋魔了當時的年青人。 美國黑人女歌手Irene Cara憑主題曲”Flashdance...What A Feeling”,編曲和旋律流暢清新,有動感,和影片相當配合,Irene的清爽明快的嗓音,一聽難忘。由著名電子舞曲作家Giorgio Moroder、Keith Forsey 和 Irene Cara合力創作,內容是講述由孤獨和憂慮的的心情中,讓音樂將自己釋放開來,用心去享受生命,感覺就是好。內容正面,而且說出年青人心聲,此曲榮登美國Billboard 流行榜第一位,是Irene Cara第一首美國冠軍歌,一躍成為巨星之列,國際知名。 另一首排在電影原聲大碟最尾的歌曲,由Michael Sembello創作及主唱的”Maniac”,是鼓舞女主角的跳舞激情。此曲成為另一首榮登美國Billboard 流行榜第一位的歌, 第一首和尾一首均成為冠軍歌,已奠定此原聲大碟的成功。 排在專輯第三首”Love Theme From Flashdance”,由意大利著名音樂人Giorgio Moroder創作的純音樂作品,Helen St. John演奏的電子器樂,令電影充滿浪漫的氣氛。Giorgio Moroder 跟前作 “Midnight Express”(午夜快車, 1978),一樣有首love theme為題的電影歌曲,也流行一時,值得一提Giorgio Moroder是當時電子流行音樂的先驅者。 排在第五首由Joe Esposito主唱”Lady, Lady, Lady",就唱出男主角對女主角的情深,此曲亦入了美國Billboard第八十六位,另外Cycle V泡製了”Seduce Me Tonight”是跳躍反斗的歌曲,增加了娛樂性。 此專輯和電影的商業味道很濃,但非常有可聽性,到今天Irene Cara仍以此曲作為每一次演唱會的必唱歌曲,人生有一首這樣的經典歌曲,作為歌手夫復何求? 八十年代有三齣不同的歌舞片,在票房及電影原聲大碟也創出了佳績,因為三齣歌舞片的英文字頭也是”F”,,故統稱為”三F”。分別是”Fame”(我要高飛,1980)、”Flashdance”(勁舞,1983)、”Footloose”(渾身是勁,1984)。

當中1980年的”Fame”(我要高飛),由大導演Alan Parker執導,講述一群在紐約演藝高校學習的學生,在學時的際遇,學業、家庭、愛情的交織,為進求演藝夢想而面對的挑戰,全片連場勁歌熱舞,洋溢著靑春的氣息,劇中人物的關係構成緊湊的劇情,歌舞場面精彩。 此片結合了多首大熱歌曲,生色不少。排在專輯第一首的主題曲”Fame”,由 Michael Gore作曲和Dean Pitchford作詞,美國黑人女歌手Irene Cara主唱的主題曲,充滿活力的一首歌,Irene以親切響亮的腔唱出一首親和而且有鼓舞作用的作品,突顯出八十年代節奏動感歌的特質。重覆了多次的Baby, remember my name, (remember, remember, remember.....),就是一個藝術工作者的心聲。 電影中段由一群學生午飯時,一齊跑出學校門口,在紐約第四十六街,不理會在塞車中的車龍,發揮大無畏精神,在車上和道路上聞歌起舞,場面精彩絕倫,經典中的經典,此曲的奔放,主題健康,成為美國Billboard 流行榜第四位,又獲得第五十三屆奧斯卡最佳原創歌曲。值得一提,該提名名單內有同片的另一首也是由Irene Cara主唱的”Out Here on My Own”也有份競逐,Irene Cara絕對是”自己打自己”。 提到”Out Here on My Own” ,是一首動人的情歌,描述失意者的孤獨心情,由 Michael Gore作曲和Lesley Gore作詞,成為美國Billboard 流行榜第十九位,及獲提名奧斯卡最佳原創歌曲, 另外一首”Hot Lunch Jam”,是一群學生午飯完後在食堂中百無聊賴,有人以即興的鼓聲開始,加上琴聲intro,低音結他riff開始並貫串了全首歌,節奏生動,很有黑人音樂味,一分半鐘後才由Irene Cara主唱,電影畫面的緊湊動感配合此曲,令人難忘。 以上三首歌曲令本原聲大碟成為大熱之作,後來在2009年重拍,亦翻唱了專輯的名曲,證明”Fame”的音樂和電影是歷久常新。 十九歲的青少年會做甚麼?

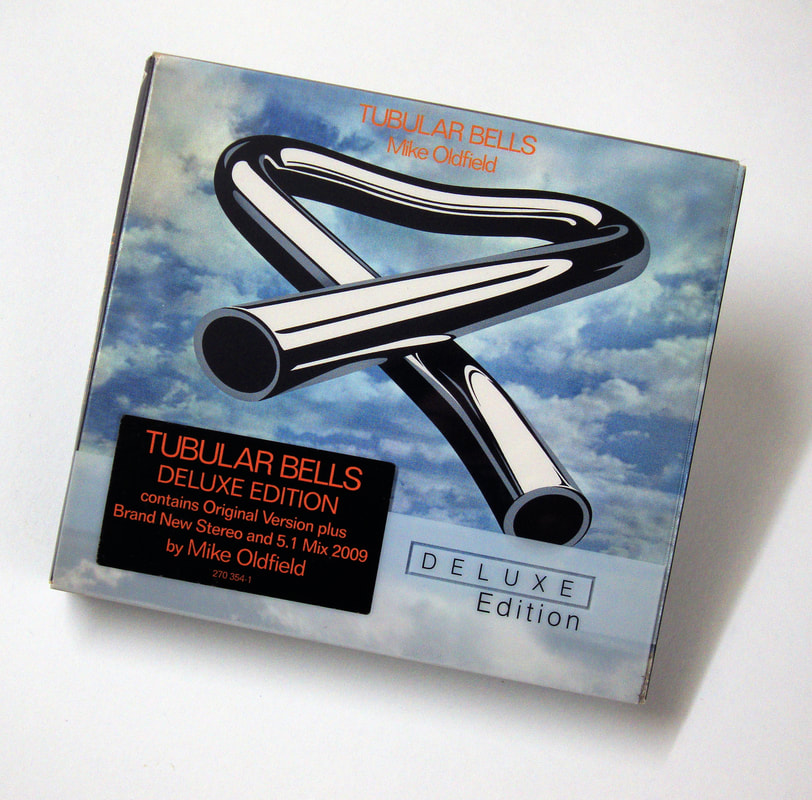

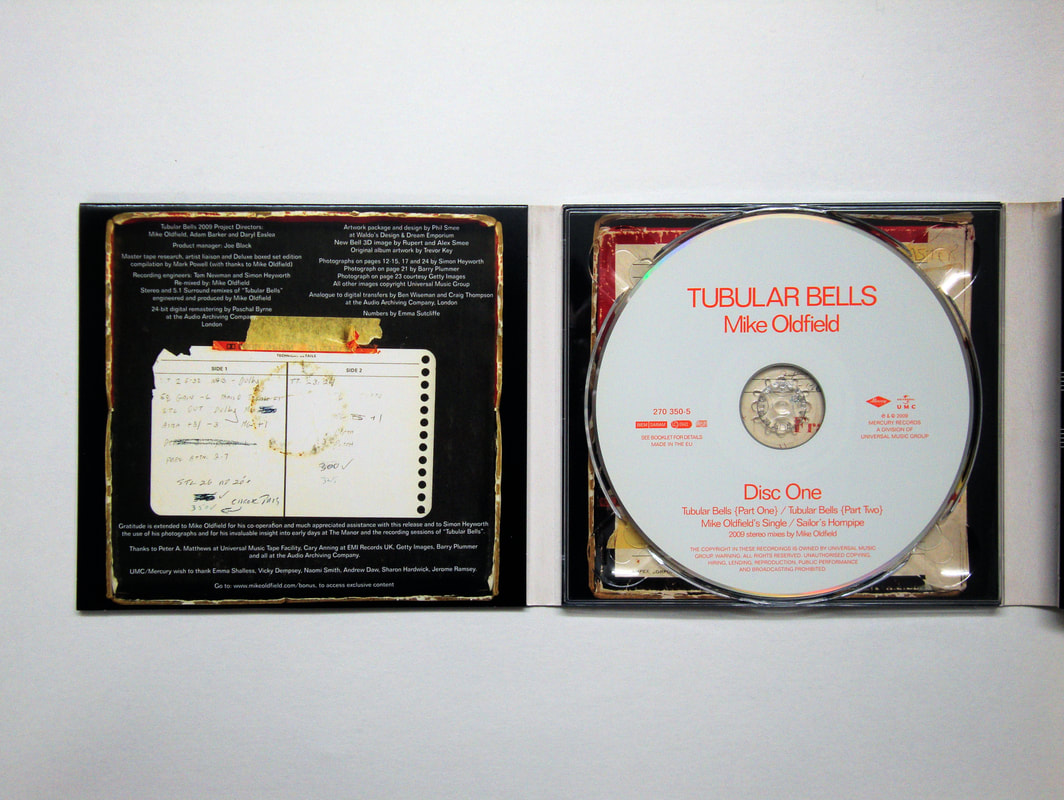

當很多十九歲的青少年仍在渾噩,或仍在找尋未來的時候,一位熱愛音樂,身懷才華的英國少年已在製作出一張為日後傳頌的專輯,他就是 Mike Oldfield 。出生於1953年5月15日英國雷丁,16歲已是樂隊的結他手。1972年秋天,當他十九歲的那年,已埋首在錄音室,歷時數月,製作了首張專輯[Tubular Bells]。 以當時的樂界,Mike Oldfield的音樂類型不算是主流,甚至沒有唱片公司感到興趣,處於默默耕耘的階段,直至遇上Virgin Record的Richard Branson,才可以一展所長。 在此專輯內,Mike Oldfield神奇地一個人演奏了十多種樂器,,包括電結他、木結他、低音結他、電風琴、鐵片琴、鋼琴、曼陀羅、敲擊樂等等,他使用多軌錄音,花費時間逐條音軌錄製而成,當然也邀請其他樂手合作灌錄,包括其姊Sally Oldfield演唱、Jon Field的長笛、鼓手Steve Broughton 等, 封套交給Trevor Key操刀,三角形的”Tubular Bells”懸空在睛朗的天空和海浪之上,甚有氣勢,而且很雅潔。Tubularbells名為”管鐘”,是由十多支長度不同垂直金屬管子,吊在支架上,以敲擊方式演奏,跟唱片封面內,扭曲成三角形狀的管子有所分別。但亦因為這張專輯,令人知道Tubular Bells 這樂器。 專輯只有兩首曲目,全部由Mike Oldfield創作,以黑膠唱片來分, Side A 為"Tubular Bells, Part One" 全長25分30秒 Side B 為"Tubular Bells, Part Two" 全長23分18秒 "Tubular Bells, Part One" 由寧靜進入緊湊的intro作開始,以長笛引入進入另一層次,,中問經歷了神秘色彩,時而清新、感性、搖滾曲風、深遠寧靜,帶出不同的經歷,洗滌了聽眾的心靈。 "Tubular Bells, Part Two" 由連綿不斷的結他聲引入,作了八分鐘的柔情演繹,由大鼓聲帶出有磅礡氣勢的段落,再進入搖滾曲風、再淨化為單純的輕音樂演奏,感覺上似由幾首曲目結合而成,但將的聆聽情緒以不同的情感連續地漸進,聽眾彷如已經和樂曲結合,是很好的聆聽經驗。 . 兩曲都屬於前衛、內斂、感性的創作,對人生的領悟。專輯的樂曲不難消化,所以大受歡迎,時至今天已賣出了一千六百多萬張,歷時已四十年,仍為人津津樂道,打破時代的界線。 1973年一齣經典恐怖電影”驅魔人”(The Exorcist)就用上了"Tubular Bells (Part One)" 的頭三分鐘作電影的結尾音樂,電影的成功亦令Mike Oldfield更為世人所認識。 2009年,Mercury records和Universal聯手推出了Deluxe Edition,收錄了重新混音版本的雙CD+DVD,樂迷需要,CD One是Mike Oldfield混音的版本兩首原曲及1974年Mike Oldfield’s Single和Sailor’s Hornpipe兩曲,DVD則收錄了以上四曲的電腦活動畫面MV及在1973年12月在BBC首次現場演出,CD Two是原裝1973年的專輯。 往後的1983年,他的作品[Moonlight Shadow](由Maggie Reilly演唱)也登流行榜首位置,作為一位多元樂器演奏者和創作樂手,Mike Oldfield固然是不可多得的天才,而背後值得一提的支持者,是由當時寂寂無名的Virgin Record老闆Richard Branson。 美國有一隊樂隊,1981年成軍至2011解散,一直是青春,因為他們是Sonic Youth,解散前的陣容由Thurston Moore (結他,主唱)、Kim Gordon (低音結他,主唱)、, Lee Ranaldo (結他,主唱)、Steve Shelley (鼓手) 及Mark Ibold (結他、低音結他) 組成。主打另類搖滾、噪音搖滾、No Wave。

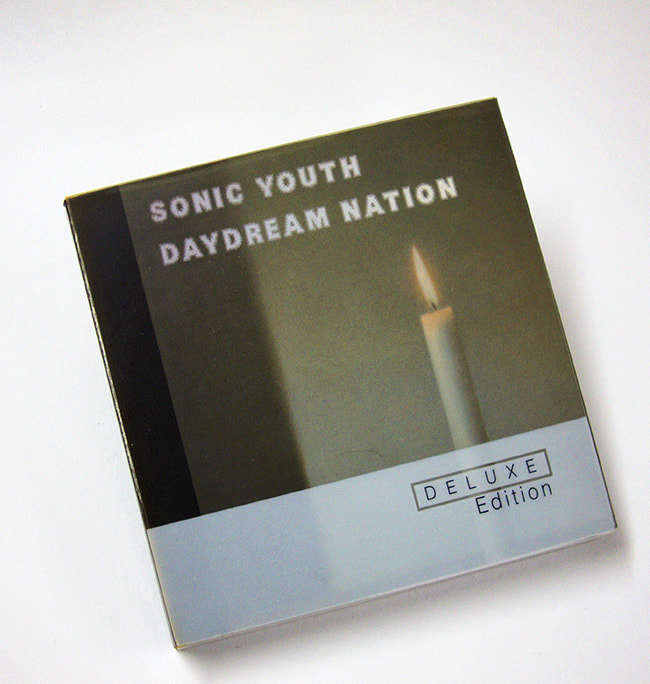

Thurston Moore、Lee Ranaldo本身已是活躍於地下音樂的份子,初期是玩Punk Rock,後來Thurston Moore遇到Kim Gordon,兩人除成為情侶,亦一同組成樂隊,是為Sonic Youth前身,後來Thurston Moore遇上Lee Ranaldo,十分欣賞他的結他才華,邀請他加入。再後來加入鼓手Richard Edson,Sonic Youth成軍,但Richard Edson在隊中只維持了兩年。期間轉換了幾位鼓手後,便由Steve Shelley從1985年揮棍直至2011年。另一位優秀的結他兼低音結他手Jim O'Rourke也曾效力於1999-2005年。 Sonic Youth的音樂經歷了不同時代,奔放的演唱,有別於主流的唱法,密集的結他彈奏,單一和弦重覆演奏,顯露人的憂傷與迷茫,極具活力和爆炸力,聲音甚為獨特。 這次想談談Sonic Youth在1988年的專輯[Day Dream Nation] ,是Sonic Youth第五張錄音室專輯,唱片架上是一張2007年推出的Deluxe Edition,雙CD收錄了一些現場演出和未出版過的cover歌曲。專輯封套取自德國當代著名畫家Gerhard Richter 1983年的作品”candle”(蠟燭)。據說Gerhard Richter因為很欣賞他們的音樂而分文不收。 錄製此專輯的陣容為. Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo, Steve Shelley 四人。打頭陣”Teen Age Riot” 一曲,是青年人對生活不滿的聲音,年青力量呼叫下,便以搖滾樂來釋自己,此曲由簡潔電結Riff引入,加上鼓聲和Kim的吟唱,在01:25時轉向為Distortion電結他intro,Thurston哼唱,年青澎湃的力量, 盡在一刻,第二曲"Silver Rocket"接力,繼續電結他狂吼,Thurston Moore和Lee Ranaldo兩支結他,將節奏、旋律,擦刷結他等嘈音效果,配合快速的演奏,刺激明快,兩首曲已為此專輯打好氣勢。 但高潮仍不止於此,”The Sprawl”由Kim以吟唱方式演繹,Kim的嗓音較沙,很適合作中低音吟唱,中段的電結他三連音Riff、單和弦、簡單明快,起伏不定,尾段近三分鐘的樂器演奏,是不斷重覆的曲段作背景,中間滲雜了嘈音、Kim的低音結他作主軸,飄逸具幻想性。”Cross The Breeze”一曲,則足足兩分鐘半快速演奏,Kim才唱呼唱:”I wanna know!”,是想爆發出自已的力量?對人生的疑問?或是壓力?具有點題性的作品,尾段則為中板的演奏,較開首緩和,是一種釋放?或已回到現實? 其他歌曲如”Hey Joni”(由Lee Ranaldo主唱),是向加拿大唱作結他兼備、民歌女王Joni Mitchell致意的歌曲。 Sonic Youth自從幾年間的數張專輯的探索後,音樂風格日漸成熟,在”Daydream Nation”專輯得到了商業上的成功,已建立了其獨特、爆炸的曲風,是樂隊最為人熟知的一張專輯,重新定義Noise Rock精神。往後的專輯,Goo(1990)、Washing Machine (1995)、A Thousand Leaves (1998)等等,往往揮灑自如,為另類搖滾、Post Punk、甚至為後來九十年代的Grunge風潮帶來啓示。 希臘音樂有著悠久的歷史,近代的鉅匠Yannis Markopoulos是希臘作曲家的表表者之一,1939年出生,十三歲學習小提琴和單簧管,六十至八十年代並為多部電影配樂,作品中常使用古典樂器,如oud、psalterion等等,是希臘音樂界響噹噹人物。

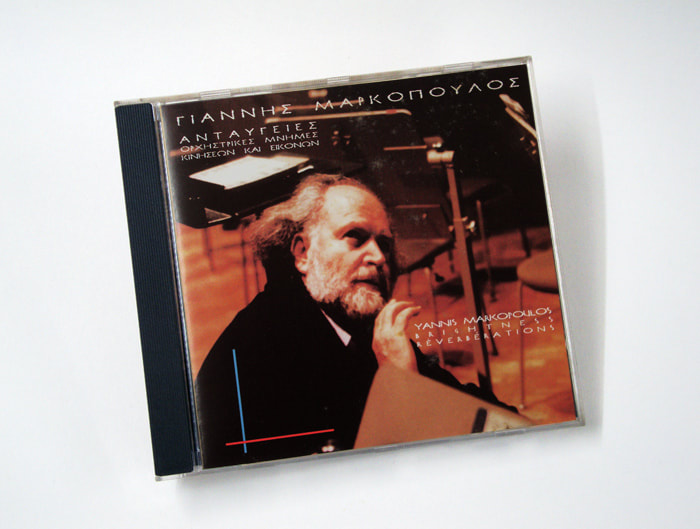

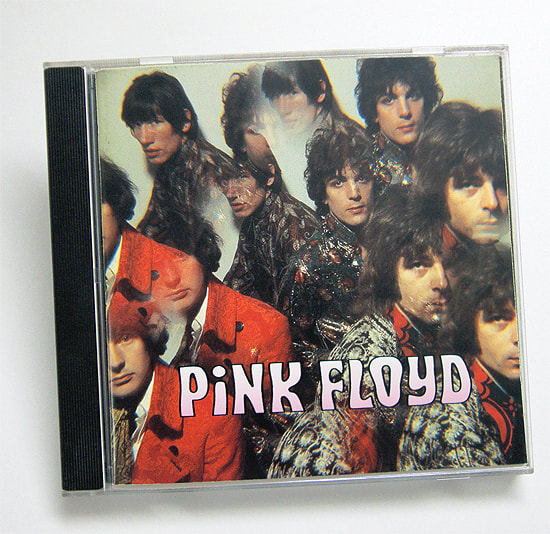

我的唱片架上放有這張《Brightness Reverberation》的專輯,由他作曲並指揮,1996出品,那時賣$110。專輯的封面清淡,棕橙色的黑白影像,文字上考慮及國際因素,希臘及英文兩語說明。 第一首曲目”Two-Coloured Star” (雙色星),結實且細緻,帶著優雅氣息。第四首曲目””Boundaries Of The Sea” ,則寧靜古雅,音樂層次豐富,想像出叢林裏的豪華古堡內,喝著酒,啖著美食,聽著這樣的音樂。 很多年輕朋友想去了解一些具影響力的歐美音樂,尤其是搖滾音樂,不知如何入手去聽。的確搖滾音樂雖只有約五十年歷史,但當中保留很多珍貴錄音,成為流行文化的寶庫。選擇的確很多,除了The Beatles、貓王Elvis Presley,The Rolling Stones等以外,我想講一下Pink Floyd。

Pink Floyd是一隊來估英國倫敦的樂隊,在1965年成立,初期成立時的陣容為Syd Barrett (主音、結他)、Roger Water (低音)、Nick Manson (鼓)、Richard Wright (鍵琴)。Pink Floyd的名字由來自兩位藍調樂手Pink Anderson 和 Floyd Council的名字構成,樂隊經歷了地下音樂鍛煉。 Pink Floyd在早期已經在現場演出中加入大量變幻的燈光效果,並且加入大量的電子樂器和音效,長長的音樂前奏或中段,雖說是搖滾但並不算強節奏,但卻自成一派,樂界稱為藝術搖滾。 在1967年簽約EMI公司後,推出了首張專輯[ The Piper at the Gates of Dawn ],此的音樂帶有濃烈的迷幻色彩,音樂相當意象,曲調充滿詩意,十首歌曲中有九首由主將Syd Barrett創作,可見其才華和影響力。 其中排在side A第一首的[ Astronomy Domine ]帶著濃厚太空感覺,以電結他和電子音效,開首Intro有模擬太空船在航行,亦有如太空人收發通話訊號,繼續以電結他power chord引入歌唱,中段有一段internal,滲入如太空人收發通話聲音,此曲旋律簡潔流暢,結尾的的旋律很精彩,八句樂句中只用了四個音,加上緊密連續的鼓聲,令此曲沒有冷場。 另外,排在side B第一首 (CD album的第七首) [ Interstellar Overdrive ],是一首長達9分41秒的純音樂演奏,另外有一個版本為於UFO club (倫敦一間地下音樂演的場所)的現場演出,長達17分鐘。 [ Interstellar Overdrive ]顧名思義是講星際之間的躍動,曲內有著很多電波、機械聲的音效,但我覺得更像舞會中的飄浮狀態。 此專輯是Pink Floyd是將來建立的起點,後來在1967年尾,Roger Waters 邀請David Gilmour 加入,成為第五位成員,Syd Barrett的領導下本是可以打開局面,但他因為長期倚賴葯物,以致精神恍惚,曾經在現場演出中呆站著,無法演奏,數月後離隊。Pink Floyd自此進入另一階段,由Roger Waters領導下的Pink Floyd...... |

RSS 訂閱

RSS 訂閱